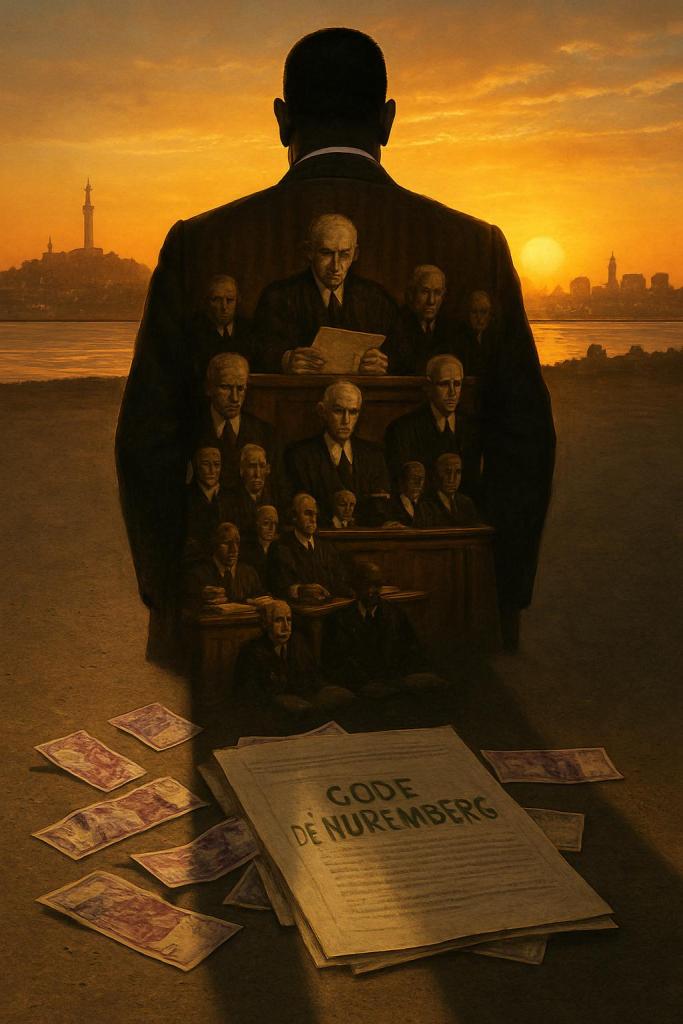

Ce 14 mai 2025, Seneweb a publié un article s’appuyant sur une enquête du quotidien L’Observateur, révélant une information aussi révélatrice que discrète : l’État du Sénégal a déboursé plus de 5 milliards de francs CFA pour indemniser deux entreprises ayant subi des dommages lors des manifestations de février 2024. Cette décision, prise sous le régime de Macky Sall, a été actée le 26 mars 2024, soit seulement quelques jours avant la fin officielle de son mandat.

Les documents budgétaires cités évoquent un appui du ministère du Commerce en collaboration avec celui des Finances, mais sans préciser le mécanisme précis ayant permis ce déblocage : aucune référence formelle au Programme de résilience économique et sociale (PRES) ni à une ligne budgétaire spécifiquement dédiée aux réparations post-émeutes. Toute extrapolation à ce stade relèverait donc de l’hypothèse, bien que l’on puisse raisonnablement supposer que des dispositifs de soutien ponctuel ont été activés, comme cela s’est fait dans d’autres contextes.

Le souci des biens, le silence sur les vies

Cette information remet en cause une rhétorique entendue à l’occasion de l’adoption de la proposition de loi Amadou Ba interprétative de loi portant amnistie de 2024. Plusieurs responsables politiques de l’ancien régime et leurs relais médiatiques avaient alors accusé le nouveau pouvoir — notamment le PASTEF — de faire preuve d’insensibilité envers les victimes économiques des troubles sociaux. Mais ce que démontre la publication du 14 mai, c’est que l’État de Macky Sall n’avait nullement abandonné les entreprises lésées : il les indemnisait — à bas bruit, sans publicité excessive, mais de manière concrète.

Dès lors, le procès en indifférence dressé contre les nouvelles autorités tombe à plat. Car le souci des intérêts économiques a bel et bien existé sous Macky Sall, même au cœur des moments de haute tension politique. Le vrai scandale, donc, ce n’est pas qu’on ait indemnisé des entreprises. C’est qu’on n’ait jamais pris la peine de reconnaître, d’enquêter, de juger les crimes commis contre les manifestants.

Et les 80 morts ? Toujours aucun nom, aucune enquête, aucune justice

Entre 2021 et 2024, au moins 80 personnes, majoritairement jeunes, ont été tuées lors des différentes vagues de répression contre les mobilisations populaires. Certains d’entre eux sont tombés sous les balles. D’autres ont été retrouvés morts dans des circonstances troubles, parfois après des arrestations. Pour tous ces morts, pas une seule enquête publique, pas un seul procès. L’ancien pouvoir a préféré laisser ces pages sanglantes dans l’ombre.

Or, pendant ce temps, les familles des victimes ont pleuré, sans vérité, sans justice. À ceux qui, hier encore, criaient au scandale parce qu’on osait amnistier des manifestants ayant causé des dégâts matériels, nous posons aujourd’hui cette question : maintenant que vous savez que ces dégâts ont été indemnisés par l’État, qu’avez-vous fait — ou que ferez-vous — pour que lumière soit faite sur les pertes en vies humaines ?

Une République qui répare les murs, mais pas les blessures ?

Il ne s’agit pas d’opposer les douleurs. Il s’agit de rétablir une hiérarchie des responsabilités. La République ne peut pas se contenter de solder les comptes économiques tout en laissant les crimes d’État impunis. Oui, il est légitime de soutenir les entreprises frappées par les émeutes. Mais il est bien plus impérieux encore de reconnaître les mères, les pères, les frères et sœurs de ceux que la répression a tués. C’est à cette condition que la démocratie sénégalaise, meurtrie, mais debout, pourra guérir ses plaies.

Le nouveau gouvernement a hérité d’un lourd passif. Mais il a aussi une opportunité historique : celle d’ouvrir les archives, d’enquêter, de juger, de dire le droit, au nom de tous ceux que l’on a voulu effacer des bilans officiels. Car la révolution citoyenne du 24 mars 2024 n’est pas une parenthèse : elle est un appel à la dignité, à la mémoire, à la justice.