Monsieur,

Votre texte, largement relayé sur les réseaux sociaux et repris en Une par Le Témoin sous le titre spectaculaire « Notre PM a décidé d’être un Mussolini sénégalais », relève désormais du débat public et appelle une réponse à la même hauteur.

Permettez une remarque de méthode : l’outrance ne vous grandit pas. Convoquer Benito Mussolini pour qualifier le Premier ministre Ousmane Sonko, issu d’une alternance électorale régulière, n’est pas une analyse, mais un effet de manche. À force d’agiter le fascisme à chaque désaccord, on en banalise le sens et l’on affaiblit sa propre parole.

Mais au-delà de la forme, c’est le fond qui mérite discussion.

Vous qui venez du marxisme sénégalais

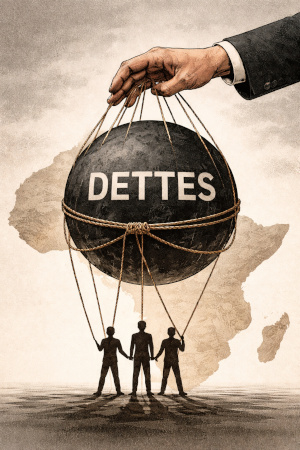

Vous avez été un dirigeant de premier plan du Parti de l’indépendance et du travail (PIT-Sénégal) et incarné une tradition marxiste sénégalaise exigeante, structurée par la critique du néocolonialisme.

Aujourd’hui, vous alertez sur une prétendue dérive autoritaire. Soit. Mais votre mémoire politique mérite d’être convoquée. Vous avez cheminé avec Abdoulaye Wade, accompagné Macky Sall, partagé des trajectoires avec feu Djibo Ka. Ces périodes furent-elles des modèles d’horizontalité démocratique absolue ?

La vigilance est une vertu. Mais elle perd en crédibilité lorsqu’elle devient subitement hypersensible.

L’histoire politique du Sénégal n’a pas commencé en 2024.

La révolution : mot qui vous dérange ou réalité qui vous échappe ?

Vous affirmez qu’il n’y a pas eu révolution parce qu’il n’y a pas eu rupture constitutionnelle. L’argument est juridique. Le moment est politique.

Une révolution n’est pas nécessairement un coup d’État. Elle peut être un déplacement du centre de gravité du pouvoir. Elle peut être la mise à nu d’une dette dissimulée. Elle peut être la fin d’un régime de rentes. Elle peut être une tentative de réécriture du contrat entre l’État et la société.

L’alternance a été régulière. Certes. Mais le mandat populaire portait sur une transformation. Que le terme vous paraisse excessif est défendable. Le réduire à un mirage pathologique est une facilité.

Et vous qui venez du PIT-Sénégal, vous savez que l’histoire n’avance pas seulement par effondrement brutal des constitutions, mais aussi par recomposition interne des rapports de force.

Le fauteuil et la psychologie de bazar

Vous glissez vers la psychologisation : « mégalomanie », « incapacité cognitive », « gourou », « surmenage ».

C’est une pente dangereuse. Elle transforme l’analyse politique en diagnostic de comptoir. On ne réfute pas un projet par une expertise improvisée en psychiatrie.

Dans une République, le Premier ministre est nommé par le Président. Tant que celui-ci lui maintient sa confiance, il n’y a ni usurpation ni coup d’État rampant. Il y a exercice des prérogatives constitutionnelles.

Si rivalité il y a, elle se tranche politiquement. Pas par insinuation.

Universités et sécurité : entre caricature et responsabilité

Vous assimilez toute réflexion sur la sécurisation des campus à l’installation de centurions dans les amphithéâtres. L’image est forte. Elle est aussi excessive.

La question est simple : comment protéger des étudiants lorsque la violence éclate ? Le débat porte sur la doctrine, la proportionnalité, le cadre juridique. Pas sur l’existence de l’État.

Refuser toute présence sécuritaire au nom d’une pureté universitaire absolue revient à poser une alternative irréelle : soit la liberté, soit l’autorité. Or une République mature cherche l’équilibre.

La dramatisation permanente

Votre texte installe un climat d’effondrement : descente aux enfers, honte nationale, menace d’assassinats, dérive fascisante.

Ce registre est puissant émotionnellement. Mais la parole d’un ancien dirigeant engage davantage que celle d’un polémiste ordinaire. Elle devrait élever le débat, non l’enflammer.

Le Sénégal traverse une phase de recomposition. Il n’est ni un État effondré ni une dictature installée.

Vous êtes libre de contester la ligne actuelle et d’en refuser le vocabulaire. Mais le pays ne gagne rien aux procès psychologiques ni aux analogies fascisantes. Opposez des faits, une alternative cohérente, un projet structuré : c’est là que se joue l’histoire.

Le Sénégal n’a pas besoin de fantômes. Il a besoin d’idées claires et d’un débat à la hauteur de son intelligence politique.