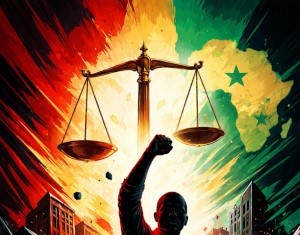

Depuis quelques semaines, une petite musique revient avec insistance dans le débat public sénégalais. Elle se décline en formules policées, presque vertueuses : « la rupture ne se proclame pas, elle se pratique », « la cohérence comme condition de la rupture ». Ces arguments, développés notamment dans des tribunes publiées par l’excellent site internet seneplus.com, se présentent comme des appels à la prudence démocratique. Mais à bien les lire, à bien les situer politiquement, ils relèvent moins d’une exigence de rigueur que d’une stratégie de temporisation, voire d’une réaction au sens fort du terme.

Car la question centrale n’est pas celle, abstraite, de savoir si la rupture est un slogan ou une pratique. La question est plus simple, plus rude : qui décide, quand, et au nom de quoi ?

Une légitimité démocratique claire, non provisoire

Le pouvoir issu de l’élection présidentielle et des législatives de 2024 dispose d’une légitimité pleine et entière. Non pas morale, non pas symbolique, mais institutionnelle et démocratique. Dans toute démocratie représentative digne de ce nom, l’élection n’est pas une simple autorisation de gérer les affaires courantes ; elle est un mandat pour transformer, surtout lorsque cette transformation a été au cœur du contrat politique proposé au peuple.

Or, nul ne peut sérieusement soutenir que les réformes institutionnelles seraient une découverte tardive ou improvisée. Depuis des années, le diagnostic circule, s’affine et se consolide. Il est porté par les militants, travaillé par les universitaires, relayé par les médias, et discuté jusque dans les foyers et les cars rapides. Tous décrivent le même système grippé : un pouvoir exécutif écrasant, concentré autour d’un hyperprésidentialisme qui étouffe l’équilibre institutionnel ; des contre-pouvoirs affaiblis, parfois neutralisés ; une justice structurellement soumise à l’exécutif ; une Assemblée nationale trop souvent reléguée au rôle de simple chambre d’enregistrement ; et un Premier ministre théoriquement responsable politiquement, mais privé, dans les faits, des moyens institutionnels correspondant à cette responsabilité.

Faire comme si ces maux venaient d’être découverts relèverait de l’amnésie organisée.

Concertations : de la délibération à la décision

L’argument de l’ « insuffisance de concertation » mérite d’être interrogé. Car il repose sur une confusion volontaire entre délibération démocratique et discussion perpétuelle.

Oui, le Sénégal a abondamment discuté de ses institutions. Assises nationales, commissions, rapports, contributions d’intellectuels, propositions de partis, débats parlementaires avortés ou tronqués : la matière est là, épaisse, parfois poussiéreuse, mais disponible. À partir de quel moment la concertation cesse-t-elle d’éclairer la décision pour devenir un prétexte à l’inaction ?

La démocratie représentative ne fonctionne pas comme des palabres sans fin. Elle repose sur une articulation claire : le peuple délibère par le vote, puis il délègue le pouvoir de décider. Refuser ce passage à l’acte, c’est en réalité déposséder le suffrage universel de sa substance.

Renforcer le Parlement, c’est rompre avec l’hyperprésidentialisme

L’une des clés de la rupture institutionnelle est précisément la revalorisation du pouvoir législatif. Une Assemblée nationale dotée de réels pouvoirs de contrôle, d’initiative et de sanction politique n’est pas une menace pour la démocratie ; elle en est le cœur battant.

Dans cette logique, un Premier ministre responsable devant l’Assemblée, disposant de compétences effectives et non décoratives, n’affaiblit pas l’État : il le rationalise. C’est là un principe classique des démocraties parlementaires, loin de toute aventure institutionnelle. Ce n’est pas une lubie idéologique ; c’est une réponse structurelle à la concentration excessive du pouvoir exécutif.

Ceux qui feignent de redouter une « confusion des rôles » oublient opportunément que la confusion actuelle profite toujours aux mêmes : à l’exécutif hypertrophié, jamais aux citoyens.

À qui profite l’éternel recommencement du débat ?

Il faut alors poser la question qui fâche : quelles sont les motivations profondes de ces appels récurrents à rouvrir, encore et encore, le cycle des discussions ?

À qui profite ce temps suspendu, ce moment indéfini où l’on parle de rupture sans jamais la traduire en actes ?

L’histoire politique est sans pitié pour ce type de manœuvres. Elles ont un nom : la réaction. Non pas nécessairement brutale, mais subtile, enveloppée de prudence, drapée dans le vocabulaire de la sagesse institutionnelle. Elle ne nie pas les problèmes ; elle les reconnaît pour mieux empêcher leur résolution.

Gouverner, c’est choisir

La rupture n’est ni une incantation ni un rituel de pureté démocratique. Elle est un choix politique assumé, fondé sur une légitimité électorale, éclairé par des diagnostics connus, et rendu nécessaire par l’urgence sociale et institutionnelle.

À force de vouloir toujours « mieux discuter », on finit par ne plus décider. Or gouverner, surtout après une victoire populaire aussi nette, ce n’est pas prolonger indéfiniment le débat : c’est trancher, au nom du peuple, et sous son contrôle.

La démocratie n’est pas menacée par l’action.

Elle l’est par l’immobilisme organisé.