Je voudrais commencer par m’adresser aux nombreux amis, collègues et anciens étudiants de Souleymane Bachir Diagne qui, la dernière fois que je l’ai publiquement interpellé, m’ont demandé des comptes, comme si la critique intellectuelle relevait d’un sacrilège.

On m’a reproché l’irrévérence. On m’a opposé le respect dû au parcours. On a invoqué l’autorité académique, la stature internationale, la contribution intellectuelle passée.

Il faut donc lever un malentendu.

Dans le champ intellectuel, sauf à le transformer en sanctuaire hors du monde, il ne saurait exister d’icône intouchable.

Interroger un intellectuel ce n’est pas le déchoir. C’est, au contraire, le prendre au sérieux.

Une interview lisse dans un monde rugueux

L’interview accordée par Souleymane Bachir Diagne au quotidien Le Soleil, dans le cadre de la « Grande interview » publiée le vendredi 30 janvier 2026, aux pages 15 à 17, se présente comme une méditation sur la retenue, le scepticisme et la distance critique. La formule centrale — « La liberté de l’intellectuel inclut aussi la liberté de se taire » — y est érigée en principe, presque en maxime morale. Elle est élégante, apaisante, et donne le sentiment d’une sagesse située au-dessus de la mêlée, comme si la conflictualité du monde pouvait être tenue à distance par la seule force d’un choix éthique individuel.

Mais la philosophie ne se juge pas seulement à la beauté des formules. Elle se juge à l’épreuve du réel.

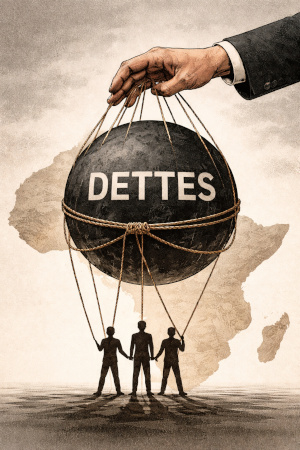

Or le réel contemporain n’est pas un simple excès de bruit médiatique. C’est une violence politique structurée, ici et ailleurs : répression des oppositions, verrouillage institutionnel, criminalisation de la parole dissidente, inégalités sociales abyssales, guerres coloniales réactualisées, exterminations en direct.

Dans ce contexte, invoquer la liberté de se taire n’est jamais un geste innocent. Le silence n’est pas neutre. Il est situé, sélectif, fonctionnel.

Le Sénégal : quand la retenue devient caution

C’est ici que le discours se fissure.

Car avant de convoquer l’Afrique, l’universel ou la philosophie mondiale, il faut commencer par son propre pays. Or la posture de Souleymane Bachir Diagne dans l’espace public sénégalais pose un problème.

Depuis plusieurs années, la RTS, média public, lui offre une tribune récurrente, comme si sa parole incarnait une forme de sagesse nationale. Cette exposition médiatique contraste pourtant avec son silence lors des moments les plus critiques de la vie politique sénégalaise, notamment entre 2021 et 2024, marqués par la répression des manifestations, l’arrestation d’opposants, la judiciarisation du débat public et une mise sous tension durable des libertés.

Ce décalage n’est pas anodin. Il pose une question simple : à quoi sert une parole intellectuelle qui se déploie dans le confort médiatique, mais s’absente lorsque les libertés sont maltraitées ?

Être philosophe ne confère pas automatiquement une légitimité politique. Encore moins lorsqu’on accepte d’occuper l’espace public sans jamais en troubler l’ordre. La prudence devient alors une forme de conformisme.

Côte d’Ivoire : le silence sélectif

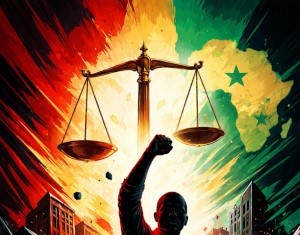

Le même mécanisme est à l’œuvre dans le traitement de la Côte d’Ivoire, où il est difficile d’invoquer la réserve ou l’ignorance. En janvier 2011, au plus fort de la crise postélectorale, Souleymane Bachir Diagne s’était engagé publiquement en cosignant une tribune internationale dénonçant la « violence du régime de Laurent Gbagbo », décrivant un pouvoir accroché à la force, réprimant les civils et confisquant l’État au profit d’un clan. La parole était alors ferme, située, sans prudence excessive, inscrite dans un récit clair de disqualification au nom du droit, de la protection des civils et de l’ordre international.

Depuis, la Côte d’Ivoire a pourtant basculé dans une dérive dictatoriale sous Alassane Ouattara. Sur cette séquence, le silence s’est installé, non comme un retrait ponctuel, mais comme une absence durable de parole critique, là même où l’on avait connu un engagement assumé. La question n’est donc pas seulement celle du silence, mais celle de sa géométrie variable. Savait-il moins hier qu’aujourd’hui, ou bien la liberté de parole dépend-elle du degré de compatibilité d’un régime avec l’ordre international dominant ? Lorsqu’un intellectuel critique sans détour les figures disqualifiées par cet ordre, mais se tait face à celles qui en sont devenues les relais, il ne pratique pas le scepticisme : il intériorise un rapport de force et ajuste sa parole à la hiérarchie implicite des légitimités politiques.

Gaza : quand l’argument devient indéfendable

Il est pourtant un silence que rien ne peut justifier : Gaza. Face à une destruction massive documentée et à l’effondrement assumé du droit international, le mutisme cesse d’être respectable pour devenir politiquement indéfendable. Invoquer ici la liberté de se taire ne relève plus de la philosophie ; cela fonctionne comme un écran moral. Se taire n’est pas suspendre son jugement, c’est laisser l’ordre du monde s’exercer sans résistance symbolique.

L’histoire est constante : cette prudence érigée en sagesse et cette distance présentée comme vertu n’ont jamais été rangées du côté de la lucidité, mais toujours parmi les formes polies de l’accommodement.

C’est là que se révèle le problème. Sans se proclamer serviteur de l’ordre ni justifier explicitement les dominations, la posture de Souleymane Bachir Diagne fonctionne objectivement comme celle d’un intellectuel organique, non par ce qu’il dit, mais par ce que son discours produit. À la violence du monde, il oppose la nuance ; aux conflits asymétriques, la distance ; aux cris des peuples, le silence.

La question demeure : à qui profite cette retenue ? Jamais aux opprimés. Toujours à ceux qui disposent déjà de la parole légitime, de la force et des institutions pour la protéger.

La liberté de se taire, lorsqu’elle devient un principe cardinal, cesse d’être une liberté. Elle devient une technique de neutralisation du politique.

Dans un monde injuste, le silence n’est jamais un simple retrait. Il est occupé. Occupé par les bombes, par les prisons, par les tribunaux, par les médias dominants.

La tâche de l’intellectuel n’est pas d’ajouter de la sagesse au confort des puissants, mais de troubler l’ordre lorsqu’il se présente comme raisonnable.