Depuis deux ans, ce blog avertit : Umaro Sissoco Embaló est un danger public, un aventuriste installé au sommet d’un État dont il a méthodiquement affaibli les institutions, méprisé les forces politiques et dévoyé les processus électoraux. Les évènements actuels à Bissau ne sont donc ni une surprise ni une fatalité : ils sont l’aboutissement d’un pouvoir qui a confondu ruse et stratégie, clientélisme et gouvernance, imposture et leadership.

Un pouvoir affaibli qui croyait manipuler l’élection

Tout commence avec la présidentielle du 23 novembre. Le camp d’Embaló et celui de Fernando Dias revendiquent chacun la victoire. Le scrutin s’est tenu en l’absence du PAIGC et de Domingos Simões Pereira, exclus par la justice dans des conditions contestées. Le président sortant pensait ainsi avoir neutralisé toute concurrence sérieuse.

Mais il n’avait pas anticipé le geste décisif qui allait bouleverser la partie : le soutien du PAIGC à Fernando Dias, geste politique rappelant, toutes proportions gardées, la dynamique sénégalaise où Ousmane Sonko fit la passe à Bassirou Diomaye Faye. La Guinée-Bissau vient d’inventer son propre « Simões Domingo », un leader empêché qui, faute d’être candidat, a fait gagner celui qui pouvait battre Embaló.

La comparaison est douloureuse pour d’autres pays de la région : là où l’intelligence politique a prévalu, le régime s’est fissuré ; là où elle a manqué, l’autoritarisme s’est durci.

La pantalonnade dangereuse : Embaló simule, des militaires exécutent

À peine trois jours après le vote, le pouvoir s’est effondré en direct. Le président a annoncé qu’il était en train d’être arrêté, tout en continuant de donner des interviews, scène digne d’un Boy Djiné institutionnel.

Des militaires menés par le général Denis N’Canha proclament qu’ils prennent « le contrôle total du pays », suspendent le processus électoral, ferment les frontières, imposent un couvre-feu et forcent les médias au silence. Ils justifient leur intervention en évoquant un « plan de déstabilisation » impliquant des acteurs politiques et des barons de la drogue, sans fournir la moindre preuve.

Plus incohérent encore : les opposants Fernando Dias et Domingos Simões Pereira sont arrêtés et détenus, tandis que le président sortant continue de circuler médiatiquement comme si de rien n’était. Quel coup d’État authentique neutralise les vainqueurs potentiels d’une élection, mais laisse le chef de l’État déposé à communiquer avec la presse internationale ?

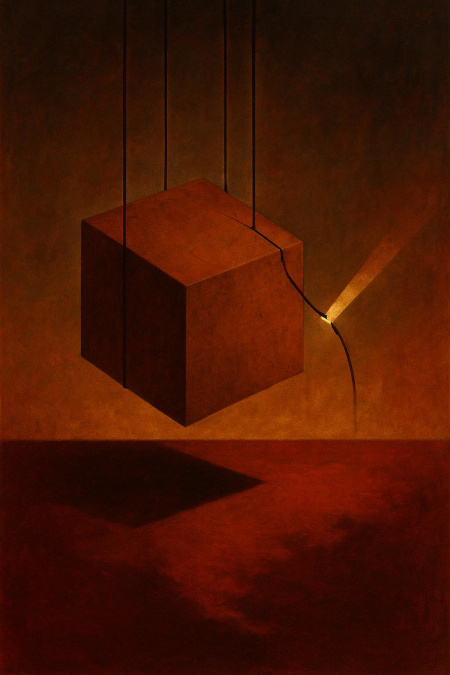

Il n’est pas interdit de penser qu’il s’agit moins d’un renversement que d’une mise en scène soigneusement préparée pour empêcher la proclamation de résultats défavorables. Une manœuvre grossière, mais révélatrice d’une panique politique.

Le moment de vérité pour le Sénégal : la CEDEAO a échoué

Les faits sont clairs : Embaló a perdu l’élection et tente de se maintenir par des réseaux parallèles, des clients armés, et une communication chaotique. La gravité de la situation dépasse la seule Guinée-Bissau : elle pose désormais une question directe au Sénégal.

Le président Bassirou Diomaye Faye avait été averti. Il doit désormais agir avec fermeté et lucidité. Toute autre attitude serait un renoncement aux idéaux panafricanistes et démocratiques qu’ont porté la révolution sénégalaise du 24 mars 2024. Dans ce contexte trois décisions s’imposent.

Les militaires sénégalais doivent se retirer de Guinée-Bissau. Leur présence au titre de la CEDEAO visait à sécuriser le processus électoral et à préserver la stabilité institutionnelle, mais cet objectif n’a pas été atteint. Rester reviendrait désormais à cautionner un fiasco diplomatique et à prêter main-forte à une dérive autoritaire.

Le Sénégal ne doit accorder aucune légitimité au groupe d’officiers qui s’est autoproclamé « Haut Commandement militaire pour la souveraineté et la restauration de l’Ordre public ». Leur invocation d’un prétendu « état de guerre » n’est que la rhétorique d’un pouvoir aux abois cherchant à couvrir un coup de force improvisé.

Enfin, Dakar doit réaffirmer une évidence fondamentale : la souveraineté appartient au peuple bissau-guinéen, et à lui seul. Elle ne saurait être confisquée ni par des putschistes improvisés ni par les miliciens d’un régime finissant, mais doit revenir aux citoyens à travers un processus électoral transparent et incontestable.

La Guinée-Bissau vit un moment de vérité. Mais ce moment dépasse ses frontières. Il rappelle que les peuples ouest-africains savent reconnaître les impostures et résistent aux manipulations. Il rappelle aussi que le panafricanisme est une exigence politique : soutenir les peuples, jamais les régimes en déroute.

Les dirigeants qui s’accrochent aux rentes et aux intrigues — les autocrates amateurs, les « clowns tristes », les illusionnistes de la force — finissent toujours balayés. Non par les armes, mais par la lucidité populaire.