Dans quelques jours s’ouvrira à Dakar le colloque international du centenaire de Frantz Fanon (17 — 20 décembre 2025), au Musée des Civilisations noires. Ce rendez-vous n’est pas un simple hommage savant : les documents préparatoires le rappellent avec force. Fanon nous lègue moins une statue qu’un programme de lutte, un souffle destiné à « clarifier la mission historique que l’Afrique et sa diaspora doivent remplir aujourd’hui ».

Le texte de présentation insiste sur cet avertissement qui traverse toute l’œuvre fanonienne : le recul du colonialisme portait la promesse d’une reprise de l’humanité, mais cette promesse fut trahie par des bourgeoisies bureaucratiques qui, selon Fanon, n’allèrent pas à l’indépendance « en combattants, mais en négociants ».

Cette lucidité est d’une brûlante actualité, alors même que le Sénégal expérimente un moment inédit : une alternance sans compromission apparente, portée par une mobilisation populaire d’une intensité rare sur le continent.

À l’heure où Dakar s’apprête à accueillir chercheurs, artistes, militants et étudiants, le colloque rappelle un impératif politique : une révolution n’avance que si elle reste fidèle aux forces qui l’ont rendue possible. C’est sous ce prisme qu’il faut comprendre les interrogations croissantes autour de la relation entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

La « bourgeoisie nationale » selon Fanon : la tentation de s’éloigner du peuple

Dans les textes rassemblés pour le colloque, une phrase revient comme un fil rouge : la « bourgeoisie nationale » est une classe qui n’a pas de projet historique, qui s’insère dans les structures coloniales au lieu de les briser, et qui met son énergie non dans la transformation, mais dans la gestion de la dépendance

Cette bourgeoisie n’est pas seulement une catégorie économique et sociale : c’est une attitude, un imaginaire, une manière d’habiter le pouvoir sans rompre avec les logiques de domination.

C’est à l’aune de cette critique que l’on doit analyser la situation actuelle. Un sentiment diffus circule : celui que le Président Diomaye Faye semble vouloir s’affranchir du mouvement social qui l’a porté au pouvoir, mouvement dont PASTEF est l’expression politique la plus organisée. Je dis semble, car je peine encore à saisir la rationalité d’une telle stratégie. Pourquoi tenter de se tenir à distance de l’énergie populaire qui a rendu possible l’alternance du 24 mars 2024? Pourquoi laisser croire que l’État pourrait fonctionner désormais comme un appareil neutre, affranchi de la pression révolutionnaire qui l’a remis en mouvement ?

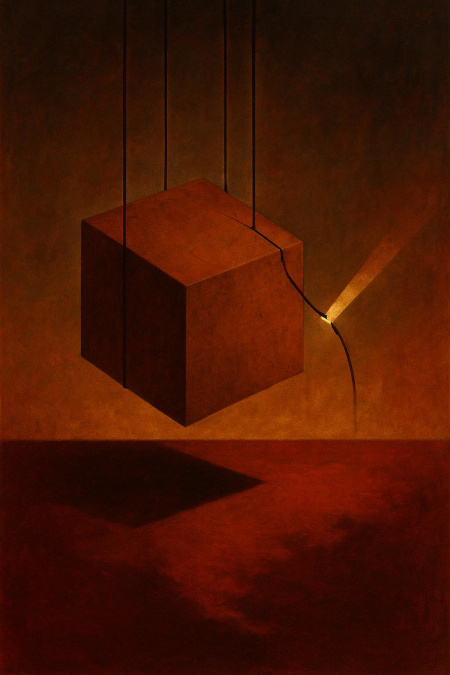

Et pourtant, les signaux existent. Ils inquiètent. Ils interrogent. Ils rappellent ce que Fanon nommait le « glissement » : cette manière insidieuse qu’ont certains dirigeants, même sincères, de se réapproprier le pouvoir au détriment de la dynamique collective.

Mais si tel est le chemin qui se dessine, alors nous en prendrons acte. Sans colère, sans naïveté, mais avec cette vigilance politique que Fanon appelait de ses vœux. Car une révolution ne survit qu’à une condition : que les masses restent le cœur battant du processus.

La nécessité de maintenir l’espérance révolutionnaire

Il serait faux de dire que la relation entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye s’est rompue. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que leurs rôles institutionnels créent une tension politique inédite : l’un incarne la radicalité transformatrice, l’autre la présidence républicaine dans sa dimension la plus classique. Fanon avait prévenu : les institutions ont une puissance de domestication redoutable.

Dans les réunions populaires comme dans les cercles militants, une peur s’exprime : que la présidence se normalise, que la rupture s’émousse, que la dynamique collective se dissolve dans les codes d’un État qui, depuis soixante ans, sait absorber ses propres contestataires. Ce risque est réel. Il n’est pas une trahison ; il est la tentation structurelle de toute situation de pouvoir.

Face à cela, la position du mouvement doit être claire : nous ne transigerons pas.

Non par défi. Non par orgueil. Mais parce que le peuple révolutionnaire a des exigences légitimes : justice, transparence, refonte de l’État, fin des privilèges, décolonisation des institutions.

Ce peuple — celui qui a résisté, qui a souffert, qui a été emprisonné, torturé, humilié — n’a pas mené ce combat pour revenir à une gestion soft de l’ordre ancien.

Et surtout parce que l’espérance ne doit pas s’éteindre. Comme le rappelle le texte du colloque, Fanon n’était pas seulement le théoricien de la violence libératrice ; il était le penseur d’une immense espérance africaine, d’un avenir à inventer où les peuples reprennent initiative et dignité.

Cette espérance-là ne peut être abandonnée à la seule verticalité présidentielle. Elle doit rester entre les mains de celles et ceux qui l’ont portée ces dernières années : ambulants, djakartamen, syndicats, étudiants, quartiers populaires, paysans, intellectuels, travailleurs de la fonction publique, diaspora, travailleurs informels, jeunes précarisés.