Présentées comme techniques, les pressions en faveur d’une restructuration de la dette relèvent d’une volonté de retour à l’ordre ancien face à l’affirmation de la souveraineté sénégalaise. Derrière ces injonctions financières se dessine la tentative de réinstaller un cadre où les décisions se prennent hors de Dakar.

On nous dit que la restructuration de la dette sénégalaise serait une nécessité technique. Une évidence comptable. Un passage obligé de la « responsabilité ». Ce vocabulaire est familier. Il a servi, hier comme aujourd’hui, à dissimuler des choix politiques derrière des équations présentées comme neutres. Or il n’existe pas de restructuration apolitique, surtout dans un pays comme le Sénégal.

Il est frappant de constater que ceux qui poussent avec le plus d’insistance à une restructuration sous l’égide du Fonds monétaire international(FMI) sont aussi ceux qui défendent, de longue date, l’arrimage structurel du Sénégal à la France, et qui regardent avec suspicion toute affirmation de souveraineté . Cette convergence n’est pas accidentelle. Elle est historique.

Restructurer, c’est déplacer le pouvoir

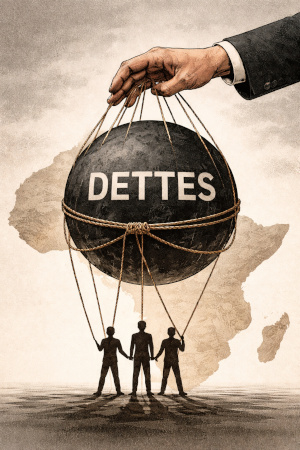

Une restructuration FMI n’est jamais un simple rééchelonnement de dette. C’est un déplacement du centre de décision. Le calendrier budgétaire, les priorités sociales, la trajectoire de l’investissement public cessent d’être arbitrés à Dakar pour être négociés dans des arènes multilatérales où les rapports de force sont profondément asymétriques. Et dans ces espaces — Conseil d’administration du FMI, Club de Paris, le Common Framework for Debt Treatments duG20, dispositifs de coordination des créanciers —, la France conserve une influence structurelle, forgée par l’histoire, les réseaux et la maîtrise des codes.

Ce n’est pas une accusation. C’est un constat. Depuis les ajustements structurels des années 1980 jusqu’à la dévaluation du franc CFA de 1994, l’Afrique francophone a appris une leçon dure : les décisions présentées comme techniques sont souvent celles qui neutralisent le politique. La France n’a pas toujours imposé ces choix ; elle a souvent su opérer dans les interstices, jouer les médiateurs, accompagner les conditionnalités, et conserver une capacité d’influence là où les souverainetés africaines se dissolvaient.

La souveraineté comme ligne de front

C’est pourquoi la pression actuelle pour une restructuration ne peut être lue comme une simple inquiétude financière. Elle traduit une volonté de réexternaliser la décision économique, de replacer le Sénégal dans un cadre où l’autonomie politique est réduite, où l’expertise internationale supplante la légitimité électorale, où la dette redevient un instrument de gouvernement.

Refuser cette restructuration, comme le fait aujourd’hui le Premier ministre Ousmane Sonko, n’est ni un déni de la contrainte budgétaire ni une posture idéologique. C’est un choix stratégique. Tant que la dette reste soutenable, tant que le redressement peut s’opérer par la mobilisation des ressources endogènes, tant que le tempo demeure national, le pouvoir politique reste entre les mains du peuple sénégalais.

À l’inverse, une restructuration ouvrirait un cycle bien connu : conditionnalités, surveillance renforcée, arbitrages sociaux sous contrainte, et retour en force des réseaux qui prospèrent précisément dans ces moments de mise sous tutelle. Ce n’est pas la modernité. C’est la répétition.

La vraie question n’est donc pas : faut-il être responsable ou non ?

Elle est : qui décide de ce que signifie « être responsable » ?

La dette ne peut pas devenir le cheval de Troie d’un retour à l’ordre ancien. Le Sénégal n’a pas élu un pouvoir pour gérer loyalement sa propre dépossession. Résister à la restructuration aujourd’hui, c’est refuser que la souveraineté soit à nouveau dissoute dans le langage feutré de la finance internationale.

Et c’est peut-être, enfin, tirer les leçons de notre propre histoire.