Il est des moments où la République est sommée de parler bas pour penser juste. Le 9 février 2026, à l’Université Cheikh Anta Diop, un étudiant, Abdoulaye Ba, est mort. L’émotion est légitime ; l’accusation, elle, doit être mesurée. À ce stade des informations disponibles — et elles sont désormais précises —, rien ne permet d’imputer une responsabilité politique directe dans le drame. La police a été envoyée au campus social pour y ramener l’ordre. Il n’y a aucune fatalité à ce qu’une intervention de police dans un espace universitaire se solde par un décès. La responsabilité, si responsabilité il y a, se situe d’abord là où l’action a été conduite : dans la chaîne de commandement.

Le rapport d’autopsie divulgué par la presse est sans ambiguïté : polytraumatisme thoraco-abdominal et crânien, hémorragies internes massives, hémothorax volumineux, lésions spléniques et rénales, hémorragie sous-durale. Il écarte une cause naturelle isolée et conclut à un mécanisme traumatique violent. Ces données objectivent le débat. Elles imposent une enquête rigoureuse, judiciaire et administrative, pour établir les circonstances exactes et situer les responsabilités individuelles. Le Premier ministre a demandé au ministre de la Justice d’y veiller et au ministre de l’Intérieur d’assurer la sécurisation des campus. C’est la voie de l’État de droit : ni déni ni emballement.

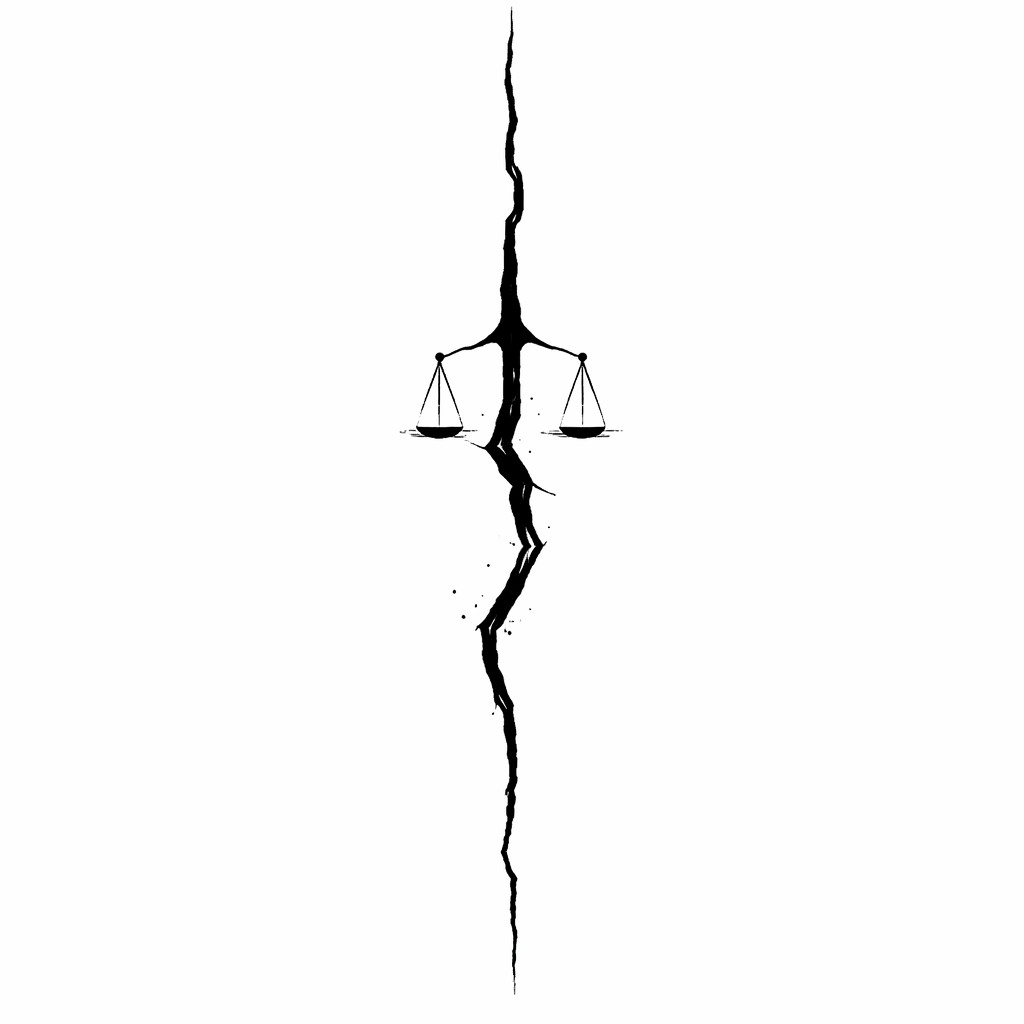

La responsabilité comme architecture morale

La responsabilité ne se proclame pas au rythme de l’émotion collective, mais à l’échelle précise des faits établis. Elle exige un lien démontrable entre une décision, une action déterminée et le dommage qui en résulte. À l’inverse, la généralisation hâtive — qui dilue tout dans une faute globale, indistincte, quasi atmosphérique — devient paradoxalement une manière de nourrir l’impunité. Car lorsque tout le monde est responsable, plus personne ne l’est vraiment.

Confondre la responsabilité politique générale avec la responsabilité opérationnelle spécifique, c’est brouiller l’architecture de l’État et dissoudre les niveaux d’imputabilité. Le pouvoir politique fixe une doctrine et un cadre normatif ; l’administration met en œuvre ; la chaîne de commandement répond de ses actes. C’est dans cette précision — et non dans l’amalgame — que se trouve la justice.

À cet égard, l’exécutif avait posé des jalons clairs quelques jours avant le drame. Lors de sa visite à l’École nationale de police, le Premier ministre avait réaffirmé son soutien aux forces de sécurité, annoncé une hausse budgétaire et la modernisation des équipements, tout en demandant l’élaboration d’une doctrine d’engagement garantissant un usage proportionné de la force. Soutenir l’institution ne signifie pas couvrir ses fautes : la responsabilité consiste précisément à articuler ordre public et légalité.

Reste une question politique immédiate : selon Africa Check, une vidéo sans rapport avec les événements aurait été projetée lors de la conférence de presse gouvernementale. Si tel est le cas, ceux qui ont fourni ce document ont piégé leur ministre et fragilisé la parole publique. Là encore, la responsabilité commande de tirer les conséquences administratives qui s’imposent. La vérité ne supporte ni l’à-peu-près ni l’instrumentalisation.

Mémoire longue, État vigilant

La responsabilité ne s’arrête pas aux individus : elle engage aussi la mémoire institutionnelle. La police sénégalaise s’enracine dans une matrice coloniale de contrôle et de répression, dont certaines cultures professionnelles portent encore l’empreinte. À cet héritage se sont ajoutés des chocs majeurs : en 1987, la radiation de plus de six mille policiers et la prise de contrôle des commissariats par la gendarmerie ; en 1994, les émeutes liées à la dévaluation, cinq morts, dont quatre policiers.

Ces épisodes ont marqué le corps. La radiation fut un séisme interne ; l’assassinat de policiers à la place de l’Obélisque un traumatisme profond. Les organisateurs de la manifestation ne restèrent détenus que quelques mois et aucun procès public ne vint clore l’épisode.

Mais rappeler ces strates historiques ne saurait en aucun cas atténuer les fautes présentes. Un traumatisme institutionnel n’autorise ni dérive ni prise de liberté avec l’État de droit. Comprendre n’est pas justifier. L’histoire éclaire ; elle n’absout pas.

La mémoire récente pèse tout autant. Entre 2021 et 2024, plus de quatre-vingts personnes ont perdu la vie lors d’opérations impliquant les forces de l’ordre, sans que ces morts ne donnent lieu à des procédures judiciaires pleinement visibles et abouties. Cette absence de reddition claire des comptes a installé un sentiment d’impunité délétère.

Or l’impunité est un poison lent : elle affaiblit l’autorité qu’elle prétend protéger. Une démocratie ne se fragilise pas en jugeant ses forces ; elle se fragilise en renonçant à le faire. Si l’État veut restaurer la confiance, il doit affirmer un principe simple : aucune violence illégitime, d’où qu’elle vienne, ne peut rester sans enquête ni justice.

Le pouvoir est à la croisée des chemins. Il lui revient d’assumer ses responsabilités à trois niveaux : judiciaire — établir les faits et sanctionner s’il y a faute ; administratif — clarifier la chaîne de commandement et corriger les dérives ; politique — inscrire la réforme de la police dans une trajectoire lucide qui reconnaît les blessures du passé sans les laisser gouverner le présent.