Dans la cour silencieuse du musée historique du palais royal d’Abomey, un guide me souffla presque à voix basse : « Adandozan n’est pas vraiment célébré ici. C’était un révolutionnaire. » Cette remarque posait une question simple : pourquoi un roi légitime, réformateur, est-il effacé de l’histoire officielle ? On peut ainsi désigner sous le nom de syndrome Adandozan l’effacement systématique de ceux qui, en Afrique, ont tenté de soustraire leur peuple à la dépendance et à l’exploitation imposées par l’ordre impérialiste marchand.

Adandozan, pionnier de la souveraineté économique

Roi du Dahomey (ou Danxomè) de 1797 à 1818, Adandozan hérita d’un royaume construit sur une fragilité insidieuse : la dépendance au commerce d’esclaves avec les puissances européennes. Plutôt que de céder au flux mortifère du marché atlantique, il chercha à diversifier l’économie, à promouvoir l’artisanat local, à soutenir la production agricole et à limiter la prédation commerciale étrangère. Il pressentait que la prospérité fondée sur la traite était empoisonnée, éphémère, corruptrice. Comme l’écrit Ana Lucia Araujo, « la correspondance d’Adandozan avec les autorités portugaises témoigne d’un souverain préoccupé par la pérennité économique de son royaume, non par l’expansion de la traite négrière » ¹.

Ce projet de souveraineté économique fut sa grandeur, mais aussi sa perte. Isolé, contesté par les élites marchandes et militaires, marginalisé par les intérêts européens, il fut renversé en 1818. I.A. Akinjogbin note que « le Dahomey de la fin du XVIIIᵌ siècle se trouvait à la croisée des routes politiques, et Adandozan a tenté, sans appui durable, d’en redéfinir la direction » ². Son successeur, Guézo, relança la machine de la traite, au prix d’un asservissement croissant aux logiques du marché mondial. Pour mieux justifier cette trahison silencieuse, l’histoire officielle s’employa à effacer son souvenir : il devint ce roi sans mémoire, ce nom effacé des chants, ce fantôme dans la galerie des héros royaux.

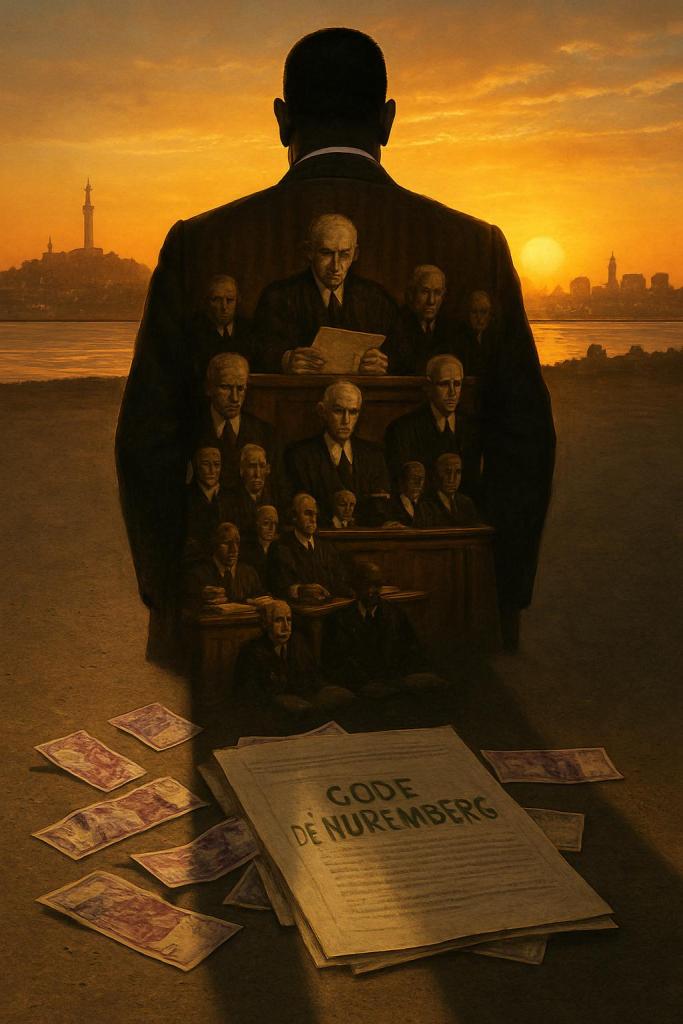

La damnatio memoriae (effacement organisé) des révolutionnaires africains : Sankara et Cabral

Adandozan partage son sort avec d’autres figures africaines. Thomas Sankara au Burkina Faso et Amílcar Cabral en Guinée-Bissau et au Cap-Vert furent eux aussi effacés après leur assassinat. Sankara, qui voulait « décoloniser les esprits et l’économie », fut éliminé en 1987, ses portraits retirés, ses slogans interdits, son nom réduit à une gêne officielle. Cabral, tué en 1973 avant l’indépendance, vit son projet d’autogestion enterré sous une indépendance inféodée au capitalisme mondial.

À chaque fois, l’histoire fut réécrite : glorifier Guézo contre lui, Compaoré contre Sankara, abandonner Cabral. Le syndrome Adandozan incarne cette logique : combattre et effacer ceux qui tentent de libérer l’Afrique pour mieux étouffer leur héritage.

Résister à l’effacement historique

Le destin d’Adandozan illustre une constante : ceux qui défient l’ordre impérialiste sont diabolisés, effacés, puis récupérés ou déformés. L’histoire tente de les faire disparaître, mais la mémoire populaire résiste.

Aujourd’hui, dans les chants de la jeunesse africaine, les noms de Sankara et de Cabral ressurgissent comme des phares pour l’avenir. Le murmure du guide du musée d’Abomey rappelait que réveiller l’histoire ensevelie tient parfois à une seule voix.

Notes

- Ana Lucia Araujo, « Dahomey, Portugal and Bahia: King Adandozan and the Atlantic Slave Trade », Slavery & Abolition, Vol. 32, No. 3, 2011.

- I.A. Akinjogbin, Dahomey and Its Neighbors: 1708–1818, Cambridge University Press, 1967.

- La vie, le règne et l’œuvre de Dàdà Adàndozàn : Vingt-et-un ans effectifs de règne (1797–1818), deux cents ans d’ostracisme (1818–2018), Actes du colloque de l’Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, 2018.