La Radiotélévision Sénégalaise (RTS), média national censé refléter les préoccupations du peuple sénégalais, accorde une tribune récurrente à Souleymane Bachir Diagne (SBD). Philosophe et intellectuel reconnu, SBD n’a pour autant aucune légitimité pour commenter l’actualité sénégalaise. Cette récurrence suscite des interrogations légitimes, notamment sur son rôle et son alignement avec les aspirations du peuple.

Les années sombres du régime de Macky Sall : un silence assourdissant

Sous le régime de Macky Sall, le Sénégal a traversé une période marquée par une répression brutale et systématique. Des manifestations pacifiques ont été réprimées dans le sang, des figures politiques et des activistes ont été emprisonnés sous des prétextes fallacieux, et les droits fondamentaux des citoyens ont été bafoués. Dans ce contexte, le silence de Souleymane Bachir Diagne (SBD), un intellectuel de renom, est resté incompréhensible et frappant.

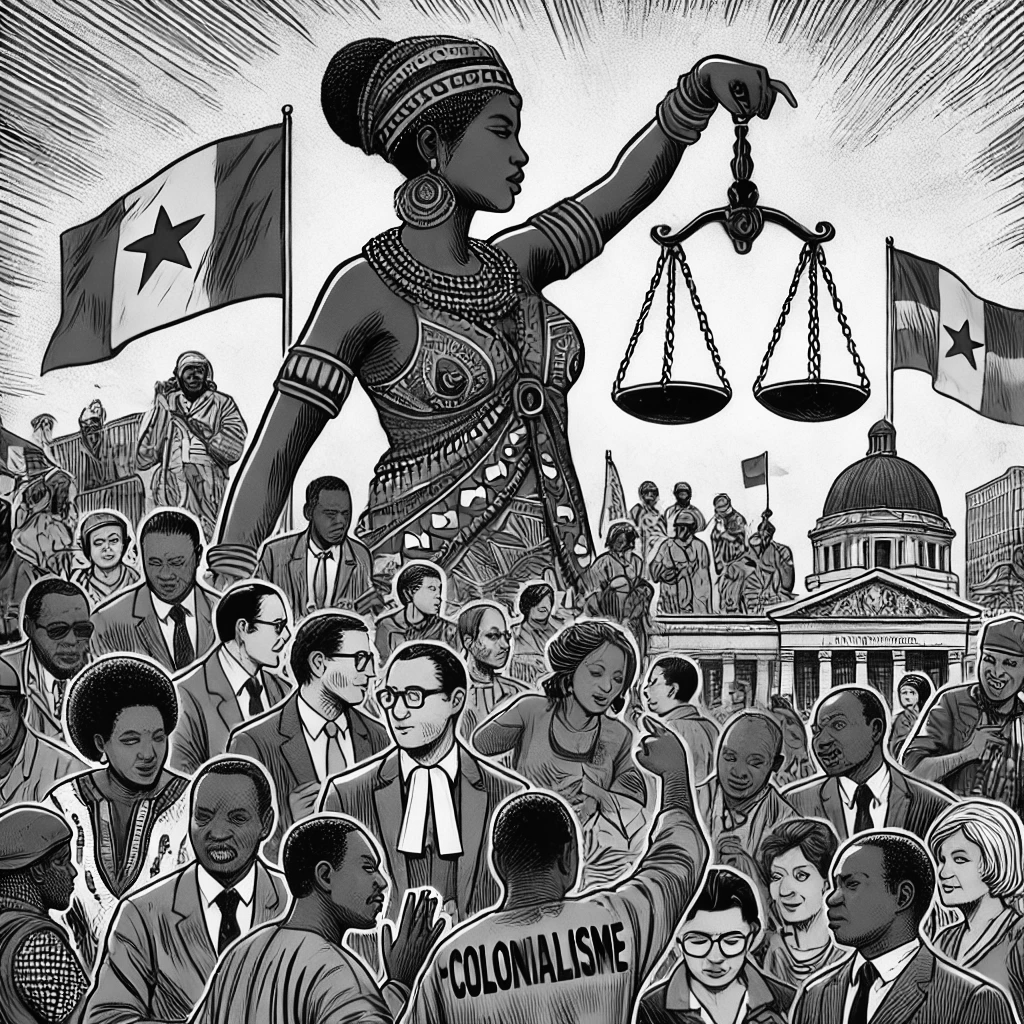

Entre 2021 et 2024, plus de 80 Sénégalais ont perdu la vie, victimes de violences exercées par les forces de l’ordre lors des manifestations. Ces morts, largement documentées par des organisations internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch, sont devenues un symbole tragique d’un pouvoir qui n’a pas hésité à recourir à des méthodes répressives pour étouffer la contestation. Parmi ces victimes, de nombreux jeunes manifestants désarmés, morts simplement pour avoir réclamé leurs droits.

À cela s’ajoute un bilan alarmant de plus de 1 500 prisonniers politiques arrêtés dans le cadre de ces répressions. Des opposants comme le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, et de nombreux cadres et militants de base ont été ciblés par des procédures judiciaires instrumentalisées pour éliminer toute opposition. Dans un Sénégal autrefois cité comme un modèle de démocratie en Afrique, ces dérives autoritaires ont assombri l’image du pays sur la scène internationale.

Parallèlement, des lois liberticides ont été adoptées, restreignant davantage les libertés d’expression et de réunion. Les médias indépendants ont été muselés, tandis que les réseaux sociaux, principal espace de contestation pour les jeunes, ont été régulièrement coupés ou surveillés. Ce climat de peur et d’oppression a plongé le Sénégal dans une crise profonde, menaçant les fondements même de sa démocratie.

Alors que les forces de l’ordre s’en prenaient aux citoyens et que les voix dissidentes étaient étouffées, Souleymane Bachir Diagne est resté silencieux. Cet intellectuel, dont le prestige et la visibilité auraient pu servir à dénoncer ces injustices et à soutenir les luttes pour la démocratie et les droits humains, a choisi de ne pas s’engager publiquement. Ce silence, face à des événements aussi graves, constitue un choix intellectuel, celui de l’oppression.

Le mutisme de SBD face à ces abus, dans une période où le peuple sénégalais avait besoin de voix fortes et engagées, disqualifie aujourd’hui sa légitimité à commenter l’actualité politique et sociale. L’histoire retiendra non seulement les exactions du régime de Macky Sall, mais aussi l’inaction de ceux qui, par leur silence, ont permis à la répression de prospérer. Le peuple sénégalais mérite mieux que des intellectuels qui se contentent d’observer, alors que des vies sont brisées et que des luttes se mènent au prix du sang.

SBD : une caution intellectuelle pour l’ordre à défaire

Sans être outrancier, il est difficile d’ignorer une certaine imposture dans le rôle public que SBD accepte aujourd’hui d’endosser. Pourquoi une telle récurrence sur les ondes de la RTS alors qu’il a brillé par son absence dans les moments cruciaux de notre histoire récente ? La société sénégalaise, en quête de renouveau et de transformation, mérite des figures intellectuelles en phase avec ses luttes et ses aspirations.

Chaque ordre social repose sur une hégémonie intellectuelle et morale, comme l’a théorisée Gramsci. Dans ce contexte, SBD a un rôle clé pour maintenir l’ordre existant, que le Premier ministre lui-même a déclaré vouloir « diamétralement changer ». L’intellectuel devient ainsi le vecteur d’un statu quo qui va à l’encontre des ambitions de rupture prônées par ceux qui aspirent à un Sénégal profondément transformé.

La présence récurrente de Souleymane Bachir Diagne sur un média public interroge non seulement sa pertinence, mais aussi la stratégie éditoriale de la RTS. Inviter régulièrement un intellectuel dont les silences et les prises de position passées ont indirectement légitimé un ordre répressif, c’est finalement renforcer ce même système. Ce choix éditorial soulève des questions sur l’orientation politique de la RTS et sur sa capacité à refléter les aspirations profondes du peuple sénégalais.

Il est essentiel de questionner les figures mises en avant dans l’espace public, en particulier sur la RTS. Le Sénégal est à un tournant historique, et si un véritable changement est envisagé, il doit s’accompagner d’un renouvellement des voix intellectuelles et politiques qui animent le débat public. La transformation passe par une prise en compte des luttes populaires et par la mise en avant de ceux qui les incarnent réellement.